墮落論與創作的關係

文/ 莫非

眾所周知,天地間有著傷口和陰影的存在。在基督教信仰裡,這世界裡所有的缺憾和錯誤,都歸因於人最初對神的背叛。所有的罪惡行為,也都是那最初原罪的反照。

這一事實,使得創作者的創造力遭到誤用,用來對立神、羞辱神。日頭照義人也照惡人,同樣地,創作者也有屬神或背離神的。很多偉大藝術家用他們的創作恩賜來否定神的存在,褻瀆基督的教會,不但沒有回應神的呼召,連結天上地下,反而還用藝術品搭建出一大天上屏幕,攔阻世人認識神,或呈現沒有神的世界,讓人自生自滅。

他們的作品即使有神的存在,神也顯得很無力、疏離與荒謬,把人抬高,成為偶像來拜。正符合羅馬書一章25節前半段:「他們將神的真實變為虛謊,去敬拜事奉受造之物,不敬奉那造物的主。」

驚世駭俗之作

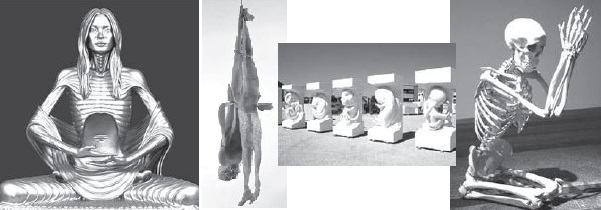

藝術家馬可‧奎安(Marc Quinn)的作品《金色啟示之道》(Golden Road to Enlightment 左1)就是,一例。銅雕女坐佛像,肋骨突出,肚腹凹陷,脊椎突兀,卻說這是人走向頓悟的金光大道。相對於基督教耶穌所說「我是道路、真理、生命」,是一個對比和顛覆。

馬可強調的是神性是在人的裡面,不要在外面去尋找神;要敬拜、事奉受造之物,而不去敬拜那造物的主。

反過來呢?又有許多藝術把具有神形像的人,貶為一堆肉和液體,突顯其骯髒污穢。詩篇一百三十九篇14節,大衛說︰「我要稱謝祢,因我受造,奇妙可畏;祢的作為奇妙,這是我心深知道的。」若人的受造是如此奇妙可畏,對生命,我們便應有份尊重和珍惜。對一再犯罪的人,即使他已失去自尊和自愛,但在神面前,神永遠不會否定這個人的尊嚴和價值。因此,基督徒的眼光應該超越眼前的破碎和罪,即使在人性的一片廢墟中,也應該看到人性的可悲、可憫和拯救的盼望。

然而像馬可‧奎安( 註1),一個喜歡實驗創新,用血、排泄物、冰等材料來重新定義人類生命的藝術家,卻喜歡呈現人和自己的身體抽離的關係。比如《無路可逃》(No Visible Means of Escape,上圖左2),一軀以自己身體作模型的橡皮肉體,被剝下整張皮,只有身體某部分連結,然後用一根繩從天花板懸吊下來。這對人的肉體和生命顯示出的尊嚴在哪裡呢?

另外,他按照自己的頭型塑成頭像,稱為:《自我》(Self),自1991年後,每五年塑一個,想紀錄他在歲月中改變的痕跡。讓人驚異地,是他在整個頭像上塗上自己冷凍的血,一個血淋淋的大頭,大約要用掉4.5公升的血,歷時五個月的收集。這樣一個頭像陳設,不知有誰會收藏?展示的意義除了驚世駭俗,還有什麼?

另外一個展示是《進化演變》(Evolution,上圖右2)九座粉紅色大理石雕像,是胎兒在母腹中九個月的發育過程。雖然從醫學生物學上,他的塑像合乎所有正確細節,但他創作的目的不為頌讚生命,而是針對他過去雕塑缺手缺腳的真人模型,引起眾人排斥的一個抗議。他要人正視自己的起源,曾經也是怪異、不成形,看來不像人的生物。

另一雕像《等待果陀》(Waiting For Godot 上圖右一),用骷髏刻劃比貝克特(Samuel Beckett)的原劇還要荒謬的荒謬。貝克特至少還描寫了人在等候中存在的意義。馬可‧奎安卻用此來象徵等待的無奈,人都跪等成了骷髏,神還未出現,存在意義成了一把荒骨。

極盡挑釁之能

此外,查普曼兄弟(Chapman Brothers)把哥雅(Goya)《戰爭的災害》(Great Deeds against the Dead,上圖右2)一連串畫像裡,對戰爭的憤怒和抗議挪除,重新塑造成一幅幅諷刺喜劇,是對這世界傷口的一個羞辱。查普曼兄弟還把哥雅的幾幅戰爭災難畫改畫後的展覽,題為「創意強姦」,公然對正統藝術來一個污衊。

薩維爾(Jenny Saville)的裸體畫,《混合》(Hybrid)和《魯本的拍翅》(Ruben' s Flap)、《自畫像》(Self Portrait),則強調純粹的肉體,把性別畫作風景,特別喜歡畫性別未定的肉體,把神造男造女的特性完全模糊,重點則常是人的肚腹。(上圖右1)

然後,赫斯特(Damien Hirst)喜歡將動物屍體防腐處理後,來作藝術雕像,有的還被分屍解體,如《在它無限智慧下》(In His Infinite Wisdom)。2007年,他在倫敦白立方(White Cube)博物館展覽主題是:超越信仰(Beyond Belief),主打作品《獻給神的愛》(For the Love of God),一具骷髏頭鑲滿了鑽石,大約有一千一百克拉,價值不菲。(上圖左1-3)

這對神又是怎樣的挑釁?

更不要說屍體藝術,把屍體剝皮後,塑化製成各種姿態的標本,然後賣票展覽,造成轟動。有人說這是醫學研究的偉大貢獻,但真的只是如此嗎?醫學研究可以有更多資源,也有不同方式,哪一種都無須在大庭廣眾前展示人的屍體。天地間說實在,沒有一個人沒有名字,名字賦予一個人尊嚴和個體性。無名屍體常會讓我們覺得有種失去歸宿的悽涼。然後不管哪種文明都講究下葬入土為安,是對死者的一種尊重。

曝屍在古時是一種污辱或刑罰,現在,卻有一群沒有名字的屍體,被強拉作成各類姿態的標本,脫離死者本人的特性或特質,還被賣錢展覽。最可悲的是,有些屍體並未經本人同意,來源可能是中國被處決的囚犯或地下人體市場( 註2)。凡此種種,都否定了一個人之所以為人的價值。

以「文學」包裝色情

藝術墮落不只限於繪畫雕塑藝術,文學寫作裡也出現「下半身寫作」和「美女作家」等名詞。有一次,大陸作家韓寒在網上貼了〈現代詩和詩人為什麼還存在〉一文,舉了沈浩波的詩《一把好乳》為例。內容描寫詩人盯著一位上車的女士胸部,而且是恬不知恥地盯!女士抓過身邊小女兒來遮擋,卻擋不住那厚顏無恥的眼光。詩末且把純真的小女兒都給污衊了。

沈浩波是「下半身寫作」的發起創辦人之一,韓寒的貼文挑戰現代詩人有必要如此存在嗎?引起詩壇許多詩人的反撲和辯論。但韓寒的厲害,就在於他打筆仗不慍不火,還帶點調笑:「我覺得他的詩寫得不錯,反正橫著這麼寫肯定不行,一豎,成了藝術,說著說著我有點崇拜他了,他直抒胸臆,用他的詩歌來說明了男詩人基本都是流氓這個古今一樣的定理。咱們普通人耍流氓肯定是不行的,但詩人,硬是把流氓耍成一種流派,使猥瑣成為一種偉大。」

說得相當到點,直指「下半身寫作」是耍流氓的墮落。還有「美女作家」的現象叢生,用肉體和胸部作為寫作素材,得此稱號的有:衛慧、棉棉、安妮寶貝、九丹、春樹、盛可以、尹麗川、虹影、木子美等人,作品一般脫離不了色情、暴力、同性戀、性關係、自殺、妓女、情殺等主題。

其中木子美在網上寫的《遺情書》,大談自己的性生活和性伴侶,網站幾乎被擠爆。九丹則在她《女人床》書中說:「要誇獎一個女人,莫過於說她是妓女。」自此,便有了「妓女作家」和「妓女文學」的稱謂。

可以看到文學藝術一再淪落,神不再於文學藝術中存在,人和動物的生命皆失去尊嚴,神形像的尊榮和榮美基本不再。

基督徒創作者雖然也是一群墮落的人,在觀察這墮落的世界,立點卻有所不同。因為世界墮落,基督徒便不可能不注意到這世界裡的破碎,並反映到作品裡,像韋格(Roger Wagner)的《燈臺》(Menorah),畫出治理世界的人類如何污染地球,以煙囪取代了傳統七根蠟燭的燈臺。前面四散的是模仿集中營裡的猶太人,好似工業化的污染,讓人有走進煤氣室的恐懼。

但也因為是墮落的,就要小心基督徒的觀點與角度很有可能會被罪扭曲。即使一心想為神寫作或創作,但基督徒的驕傲、自私和無知,也很可能污染眼光,呈現出扭曲世界的一片圖像。

還有一種墮落後扭曲的神學,是看「墮落」,不是人經過思考後而選擇行出的惡,反而是對自我知識被啟蒙的一個象徵比喻,是進化論裡不可少的一步。這就是神學被人文學科模糊化也扭曲化的結果。如何能不謹慎分辨?

基督徒創作者對墮落世界當如何回應?

面對這世界的墮落,基督徒創作者該如何回應?是否要真實反映這世界裡的罪和黑暗?有些基督徒不以為然,認為何必一昧強調罪和黑暗?這不是很負面嗎?為什麼不強調這世界裡的真善美呢?

英國一位藝術家崔西‧艾明(Tracey Emin),一向以觀念藝術炒話題出名。她的著名畫作《每一個我睡過的人》(Every One I have Slept with, 1995),是一個大帳棚,裡面剪貼所有與她發生過性關係的人名。帳棚象徵性關係的克難,也有女性器官的喻意在其中。

另外一個藝術展覽《我的床》(My Bed, 1999),則是創作者因憂鬱症,幾天沒有起床的混亂床鋪,留有自殺血跡、排泄物,床前還堆著保險套之類的垃圾。像這樣的藝術作品,到底有什麼意義?展示出來的只是聳動、厚顏無恥的罪,沒有反思也不憂傷痛悔的靈。這世界需要這樣的作品嗎?

呈現世界墮落的作品,是否有必要存在呢?

如果完全不呈現黑暗,只呈現光明,又會有什麼缺憾呢?

這是所有基督徒創作者需要面對的問題,處理還是不處理?若要處理,又要用什麼樣的態度來面對?這裡有幾個原則供參考:

1.墮落世界的黑暗需要呈現,因為真實

墮落是真實存在於天地之間。腓立比書四章8節:「弟兄們,我還有未盡的話:凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的,若有什麼德行,若有什麼稱讚,這些事你們都要思念。」

經文第一個提到的就是「真實的……我們要思念。」這「真實的」包括這世界裡真實存在的黑暗墮落。像詩篇裡揭露人性深層的絕望、戰爭的毀滅性、罪的掙扎、世界的腐敗、混淆等,應和世界創造的次序與美善一樣真實呈現。

好文學永遠不會單一,不會只有好人的存在。真正深刻的文學,往往是主角在對手裡面看到自己的黑暗。讀者又從正反角色看到自我的投影,以及內心分裂對立的掙扎。

不可否認地,每個人都經歷過保羅的掙扎,有立志去行卻行不出來的善,有不想要卻又行出來的惡。作品中若不能呈現這方面的掙扎,就會失真。簡單來說,文學中不能永遠好人穿白衣,壞人穿黑衣,而是穿黑衣的偶爾也可以有高貴的地方,穿白衣的也有隱藏的祕密,才更切合真實的人性。

2.基督教主題、副題要同時呈現

著名的文化批評學者薛華(Francis Schaeffer)曾說:「基督教有主題,也有副題。副題是人類失喪,在此生無法再得到完全。主題則是這一生有目標,因為有神,也因為人是按照祂的形像造的……。真的基督教藝術應該同時呈現主題,也有副題。如果只有主題,沒有人會聽。他們會知道你在撒謊。( 註3)」

這裡提到的是一個平衡,就是把創造的主題和墮落的副題一起呈現。這世界既不是完全美善,也不是完全邪惡醜陋。所有的美中都有墮落後的陰影;所有的醜中,也都有創造隱藏的美在其中。

問題是很多教會只討論主題,只談得勝、盼望和美善,讓許多人無法感覺到切身。走出教會的大門看到世界呈現的又只是副題:苦難、憂愁和失喪,成為每天媒體藝術的主流。這又讓人感覺只有黑暗絕望,感受不到對天堂的盼望。

在一篇演講《單一故事的危險性》裡,奈及利亞作家阿迪琪(Chimamanda Adichie)提到,說故事不能只從單一的角度來說,尤其怎麼說一個故事,往往就定義了那個故事。故事不能只從「第二點」講起,比如說美國印地安人故事,不要從箭頭講起,而不講英國殖民。非洲各國故事,也不要從失敗講起,而不說英國殖民。如此來推,若基督徒創作只講一個主題,而且從次題說起,往往就定義故事只有墮落,若只講主題,則只有美善。兩者皆內藏缺憾。

在美善和墮落中,基督徒要分辨什麼是主題、什麼是副題。不要讓墮落成為惟一的主題,使整件作品弥漫一片頹廢,也不能讓美善成為副題,因而顯不出信仰中的應許和盼望。主副題穿插的比例會決定整件作品的精神體質是頹廢、還是陽光,是真實、還是虛偽。把握不清主副題分寸常是當代基督徒創作顯不出信仰精神的原因。

3.作品中不與罪同行,但要責備罪

以弗所書五章11節:「那暗昧無益的事,不要與人同行,倒要責備行這事的人。」

這裡強調的是,基督徒不要與罪有分,不要與罪人同行,但要責備並揭露罪。但「責備」的原文不是大聲控訴或責罵,而是揭露,也就是說對罪要揭露出來,而且要有一個立場。置入作品裡,就是要真實呈現這世界並非如此完美,有社會制度上的罪,也有個人方面的惡。但基督教並不只講究公義,也重慈愛憐憫。藝術作品裡除了揭露罪,有了真理,最好也有恩典。

正如天主教畫家魯奧(Georges Rouault),雖和當代許多畫家一樣也畫妓女。但藝術評論家沃克塞爾(Louis Vauxcelles)卻在魯奧畫裡發現不同的筆觸,說:「魯奧和雷克(Lautrec)畫不同的,是當魯奧畫妓女,看到邪惡被高舉時,他沒有一點殘酷的喜悅,而是感到痛苦並哭泣。( 註4)」在他所畫的《鏡前裸婦》這一幅畫(下方左圖)中,可以看到色彩濃重、形像憂鬱陰沉,妓女面對鏡中的自我形像,有著不堪負荷的無奈與痛苦。而雷克筆下的妓女(下方右圖),則像任何一般女人一樣,沒有貶低批判,也沒有美化她們的作為,只是呈現一個女人的片面形像。

一個是帶著立場,但是隱藏內斂地呈現;另外一個,顯然是不帶任何立場的呈現。基督徒的筆不要無意識地走過人世,而要帶著痛心和憐憫來揭露。

4.不榮耀罪,也不說教定罪

如此說來,罪可以刻畫,但要把握住一個原則,不要把罪和黑暗榮耀化,好像罪中也有偉大崇高的部分。但也不要一昧說教和論斷,讓整件作品教條化而失去文學藝術的境界。這是兩個極端,語言表述上要小心把握。

以小說《齊瓦哥醫生》(Doctor Zhivago)為例,描寫的是三角戀愛,戰爭中發生的婚外情。書中創造出來的第三者諒解而不爭寵,元配也寬容而不哭鬧,是否就使婚外情顯得更高貴、更榮耀呢?當然不是。

從作品中我們可以讀到作者巴斯特那克(Boris Leonidovich Pasternak, 1890-1960)真實描寫齊瓦哥醫生、妻子和第三者的內心掙扎,也清楚感受到作者所劃下牢不可破的婚姻界線,顯然對婚姻還是有一個堅定的立場。但他沒有用說教的方式定罪討伐,只呈現人雖有心突破感情的沉浸,想要高貴地抽離,卻三番兩次因戰爭大環境的左右而一步步下沉,至終對愛情投降……,使這本書成為文學裡的經典。

許多基督徒作家,寫罪都寫得活靈活現,可以說是作品裡最鮮活有力的部分,但一旦觸及信仰與神,卻忽然扁平下去,只會表面化,用律法式的定罪來說教。要怎樣呈現罪的故事情節,不強插入聖經來批判,同時又不抬高愛情,到可以無限度踩線出軌的地步?這是創作者的挑戰。

然而,作品中光有創造和墮落的部分其實也不完整,我們還需要顯示神仍在這個世界裡動工,在大主題裡仍有救贖的存在。如何在創作中寫出救贖,比如何適度呈現罪,又是更大的挑戰。基督徒作者需要參考一些好的信仰經典來學習。真正掌握救恩核心,又有成熟的文學筆觸,讓讀者一路讀來,只覺得必須如此,不得不如此,對創作的真正目的就算是抵達了。

註

1. Marc Quinn, Chapman Brothers, Jenny Saville, Damien Hirst, 這幾位藝術家是來自Art and Soul一書裡,Art and Fallen World 一章裡的舉例,作者由此更深入地研究舉證。

2. According to an AP article by Mitch Stacey published by the Washingtonpost.com August, 2005,

3. Schaffer, Francis, "Art Norms”, taped lecture, L’Abri Fellowship, Greatham, Hants, UK

4. Steve Turner, Imagine:A Vision for Christians in the Arts”, (Downers Grove, IL 2001 )IVP, p84